アラブ文化の影響の濃いトレドの石畳を歩いていると、どこか懐かしい雰囲気に包まれます。職人の店やかわいい工芸品を売る店がひしめいているからでしょう。京都の清水寺前の参道や鎌倉の小町通りにも似ています。

私が生まれ育った小田原の旧街道にも似た空気が流れていました。 大工、石屋、豆腐屋、醤油屋、畳屋、そして父の建具屋が連なり、箱根細工を売る店もあって。子どもたちの遊び場は神社仏閣。幼い頃から馴染んだ空気に、外国であるトレドで出会うとは意外でした。しかしそのおかげでこの街に自分のふるさとを重ねられ、寂しい思いをしないでいるのかもしれません。

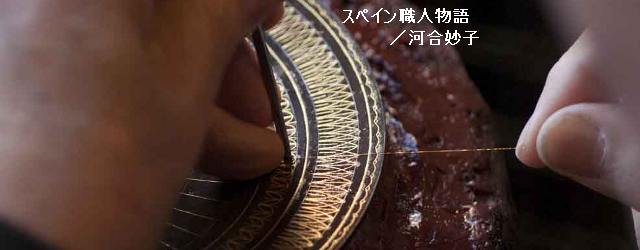

ダマスキナード職人のホセさんや妻のハトさんの口からも、私の両親や彼らの仲間たちがいつも話していたような苦労話や、艱難辛苦をともにしてきた夫婦の絆、涙と汗の物語が出てくるものだとばかり思っていました。

だから、話が 1960年代の思い出に飛ぶや、いつもは寡黙なホセさんが仕事の椅子から立ち上がり、目を輝かせて話始めたことに驚きました。ベトナム戦争や湾岸戦争、アメリカや日本の観光客の羽振りがよかったこと。そんなこととアラブの伝統工芸ダマスキナードを結びつけて考えたことなどなかったからです。

「ダマスキナードの専門店『シモン』の生き字引のような店主に聞けば、当時のことがもっとよくわかるよ」というホセさんとハトさんのアドバイスに従って、「シモン」を訪れることになった私。まさか、こういう形で、トレドに住み始めた13年前から知っている、ダマスキナードの専門店「シモン」を訪れることになるとも想像していませんでした。

かねてから、「『シモン』というからには、ユダヤ人の子孫に違いない」と勝手に思いこみ、 通りかかるときはいつも、温厚な店主シモンさんの姿を遠目から確認している店。目が合えば、お互いに笑顔を交わし、シモンさんがいないときは「あれ、今日はどうしたんだろう」と気にする相手。10年以上、お互いに知り合いでいながら、今更ながら正式に挨拶をしてお話を伺うことに気恥ずかしさを感じつつ、ホセさんに連れられるまま、シモンさんの店に向かいました。

人のよさそうな老紳士は、その日も、いつもと同じネクタイ姿でゆっくり店の中を動いていました。そして、私にとってはおなじみの優しいまなざしで迎えてくれました。

「来てくれて、本当にありがとう! さて、何から話そうか。何でも聞いておくれ」

そう言うと、聞きたいことがたくさんある私の衝動を抑えるように彼は人差し指を上げて、まず、興味をそそる話をしてくれました。

「ダマスキナードのことなら、トルネリアス・モスクに売っている『トレドのダマスキナード』を読むといい。シリアから伝わる以前の歴史も書いてあるからね」

数百年前までアラブ人の礼拝堂だったトルネリアス・モスクは、職人一筋の人生を送る彼の心の拠り所だったのかもしれません。なぜなら、数年前まで職人組合があり、工芸品の販売所も併設していたのです。ところが、今は閉鎖しています。なぜ、シモンさんはそれを知らないのか、気に掛かりましたが、閉鎖を告げてよいものかどうか迷いました。その話には触れず、話を続けました。

「職人になって、何年ですか?」

「67年目だよ。16歳のとき、9歳上の兄さんに誘われて始めたんだ。兄さんは、近所のダマスキナード職人に付いて子どものころから修行していたから、すでにもう一人前だったんだ」

67年前といえば、1936年に始まったスペイン市民戦争が終結して10年という頃です。トレドは激戦地でしたから、シモンさんは大変な経験をされてきたことでしょう。この戦争は、スペイン社会に今も深い傷跡を残しています。外国人である私は、写真家ロバート・キャパの写真や、私が大好きなフランスの思想家シモーヌ・ヴェーユの書籍などから、国際義勇軍についてイメージをおおよそ掴んでいましたが、詳細はスペインに来るまで知りませんでした。ピカソは大作「ゲルニカ」で、その戦争での爆撃を受けた人々の姿を描いています。

「戦争時代、大変だったのではないでしょうか?」

「いや、親父がわしたちを田舎へ疎開させてくれていたから、大丈夫だったよ」

さらりとそう話すシモンさん。ふと、スペインの名画『汚れなき悪戯』が浮かびました。荒野を飛び回ったりサソリに刺されたりと、いたずらばかりして修道女を困らせる少年の無垢な笑顔を思い出し、胸が締め付けられそうになりました。

「そうか、あの少年マルセリーノも疎開中だったのかもしれない!」とピンときて、シモンさんがマルセリーノに重なったので、疎開中の四方山話を聞き出そうとしたのですが……。

「あの頃は、ひもじかったね。日本も同じだったろ。なにせ、戦後なんだからね」

ニコニコと、簡単にそう言うだけ。たしかに日本も同じでした。父がいつも言っていましたから。ジャガイモ畑に盗みに入り、まだ青いジャガイモを食べておなかを壊したこと、メリケン粉が手に入ったときの水団がご馳走だったこと。

エンジニアになる夢を持っていた父。東京の深川に住んでいたので、4月の工業学校への入学を目前に控えた3月9日の大空襲ですべてが焼かれてしまい、命からがら一家で小田原へ疎開したのです。そこで建具の師匠と出会い、修行を始めることになる父。そのときやはり16歳……。

きっと私は、相当センチメンタルな表情をしていたのでしょう。それを見越したように、シモンさんは一笑しながらこう言いました。

「いやいや、戦争に影響された覚えはないな。トレドはつねに観光地だったから、アルゼンチンやメキシコからのお客さんが多くて、仕事が忙しかったよ。1960年代は、アメリカやフランスのお客さんで賑わったものだ」

「ベトナム戦争だったというのに、アメリカ人のお客さんが多かったんですね?!」

「アメリカ経済は世界最高だったんだよ。戦争は彼らの社会問題の一部分に過ぎなかったのさ。それに、スペインは、物価が本当に安かったからね!」

シモンさんによると、1960年代の1ドルは70ペセタ。コーヒー1杯が1ペセタというから、1ドルでコーヒーが70杯飲めたことになります。ワインはさらに安く、グラス一杯、25センティモ。ワイン4杯分が、コーヒーの1杯分でした。シモンさんの店では、剣が2本で800ペセタ。約10ドルだったとは!

シモンさんの話は、まだまだ続きます……。

《河合妙子(かわいたえこ)/プロフィール》

フォトグラファー、ライター。スペインのトレド在住。最近、リクルートの雑誌『ゼクシィ』の撮影で新婚旅行のお二人に密着し、スペインのアンダルシアからマルタ共和国までご一緒させていただきました。すばらしいお二人と仲良くなり、幸福感に浸った数日間。その後、マルタ共和国からフェリーで2時間のシシリア島へ。ハッピーな気持ちに包まれたまま、この原稿を仕上げました(^^)夏ごろ発売予定の『ゼクシィ』、どうぞお楽しみに!