子どもの頃から本を読むのが好きだったので、東京でポーランド語を専攻していた学生時代にも、ポーランドの本には関心があった。だが、在学中に2度行ったポーランドで買って来た本のほとんどは児童書だった。一般の小説や文学作品よりも、“ポーランドの子ども達がどんな本を読んで育つのか”ということの方に興味を持っていたからだ。

“文学作品”と呼ばれるものを敬遠していたわけではない。ポーランド生活が長くなるにつれ、ポーランド人なら誰でも知っているような本を読んでみたいと思ったことは何度もある。ただ“文学作品”というと堅苦しいイメージがあったためか、なかなか手を出せずにいた。

“Polonistyka w kontekstach kultury(文化というコンテクストにおけるポーランド学科)”では、修士課程2年間(4セメスター)を通しての必修科目があった。それは「ポーランド文学と言語 ― 傑作と呼ばれる作品について」と題した、この専攻での目玉だった。まさに“ポーランド人なら誰でも知っているような文学作品”を取り上げてくれそうなこの科目に、私の胸は高鳴った。

担当教官の欄には名前が二つ並んでいた。文学専門の先生と言語専門の先生が交互に講義をするという。各作品を文学と言語の両面からアプローチするという試みだった。

ポーランド文学史についてほとんどうろ覚えのまま授業に突入してしまったため、最初の第1セメスターは苦労した。特に文学の先生が厳しかった。課題となったのは、ポーランド語による最古の文献だといわれる13~14世紀の『聖十字の説教(Kazania świętokrzyskie)』と、ルネサンス期である16世紀にヤン・コハノフスキ(Jan Kochanowski)により書かれた『挽歌(Treny)』(1580年)の2作。古典は言葉が難しすぎるという思い込みで今まで読んだことのなかった本を短期間で読むのも大変だったが、早口でどんどん進んでいく先生の話をノートにとるのも大変な苦労だった。その代わり、卒業して今でも一番よく覚えているのはこの先生の授業なので、インパクトが強かったのは間違いない。

『挽歌』というのは、幼くして亡くなった愛娘ウルシュラを思って書かれた19編の詩歌だ。文章の一行一行に悲しみが溢れていて、授業中に思わず涙ぐんでしまいそうになったこともあった。

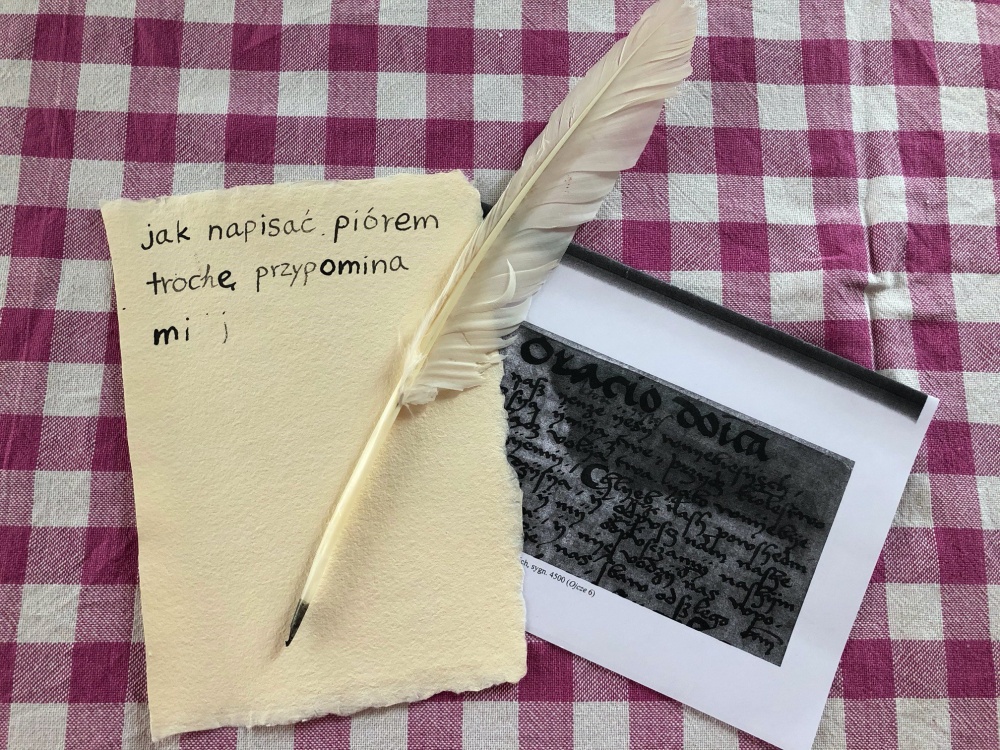

授業で作った羽ペン。文字を書きながら中世の気分を味わった。

授業で作った羽ペン。文字を書きながら中世の気分を味わった。

言語学の先生の授業では、中世の書物の文字を解読したり、鳥の羽を削って中世の“羽ペン”を作り、実際に文字を書いてみたりした。また、ポズナン近郊の町クールニク(Kórnik)にある白い貴婦人の幽霊伝説で有名なクールニク城の図書室を訪れ、貴重な中世の書物を実際に手で触れるという機会にも恵まれた。手袋をはめなければならなかったので、皆の間に緊張感が漂っていたが、古い書物の独特の香りとその重みに感激したことは今でもよく覚えている。

続く第2セメスターは19世紀前半~半ばのロマン主義*1から始まった。つまり、ルネサンス期とロマン主義の間にあったバロック時代と啓蒙時代がすっぽり抜けてしまった形になる。多少残念に思いながらも、その時期の文学は翌年に別の文学史の授業に参加させてもらうことで補うことにした。

ポーランドでロマン主義といえば、真っ先に名が挙がるのが、国民的ロマン派詩人といわれるアダム・ミツキェヴィチ(Adam Mickiewicz)だ。私が通った大学も彼の名を冠している。このセメスターで文学側の先生の専門がミツキェヴィチだったこともあり、その作品が3作も取り上げられた。『祖霊祭(Dziady)』(1823年、1832年)、『クリミア・ソネット(Sonety krymskie)』(1826年)、そして『パン・タデウシュ(Pan Tadeusz)』(1834年)だ。いずれも邦訳が出ている。『祖霊祭』は、今のハロウィーンに当たるような、かつてのポーランドで行われていた民間行事をテーマに書かれた演劇作品で、比較的読みやすく感じられた。『パン・タデウシュ』は以前邦訳を読んだことがあり、アンジェイ・ワイダ(Andrzej Wajda)による映画も見たことがあったので、それを思い出しながら読み進めた。長編叙事詩なので、独特の言い回しが分かりづらいところもあり、そんな時は邦訳と照らし合わせてみたりした。

続いて、19世紀後半の実証主義*2の作品として、ボレスワフ・プルス(Bolesław Prus)の『人形(Lalka)』(1890年)が、20世紀初頭の“若きポーランド”時代*3の作品として、スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(Stanisław Wyspiański)の『婚礼(Wesele)』(1901年)が取り上げられた。ちなみに『人形』はちょうどこの授業が始まる直前に、私の恩師である関口時正先生により翻訳出版され、しかもその年の翻訳大賞を受賞された作品でもある。そのため、より興味深く読むことができた。ポーランドで1977年にドラマ化もされた作品もちょうどテレビ放映されていたので合わせて見たが、映像で見たことでいっそうそのイメージが膨らみ、助けられたことは間違いない。

ポーランドは地図上から姿を消していた時期がある。18世紀後半からの分割時代だ。独立を回復したのが1918年のことであるから、第2セメスターではポーランドという国が存在しなかった時代の文学が取り上げられたことになる。そういった歴史的背景を思うと、今も残るその時代のポーランド文学が大変貴重なものだと感じられた。

こうして見ると、1年目だけでもしっかりポーランド文学を堪能したように思う。翌年は現代文学に入ることは目に見えていたので、時間のある夏休みの間に少しでも読んでおきたいと思い、どんな作品が選ばれそうか友達に聞いてみた。だが、その予想は見事にバラバラだった。2年目に何を読むことになったかは、次回に。

最後に、この授業で取り上げられたポーランド文学作品を紹介しておく。邦訳が出ている作品も多いので、ご興味のある方の参考になればと思う。

1セメスター

- 『聖十字の説教(Kazania świętokrzyskie)』

- ヤン・コハノフスキ(Jan Kochanowski)『挽歌(Treny)』(関口時正訳)

2セメスター

<ロマン主義>

- アダム・ミツキェヴィチ(Adam Mickiewicz)『祖霊祭(Dziady)』(関口時正訳)

- アダム・ミツキェヴィチ(Adam Mickiewicz)『クリミア・ソネット(Sonety krymskie)』(久山宏一訳『ソネット集』収録)

- アダム・ミツキェヴィチ(Adam Mickiewicz)『パン・タデウシュ(Pan Tadeusz)』上巻、下巻(工藤幸雄訳)

<実証主義>

ボレスワフ・プルス(Bolesław Prus)『人形(Lalka)』(関口時正訳)

<若きポーランド>

スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(Stanisław Wyspiański)『婚礼(Wesele)』

*1 多くの国では、ロマン主義といえば、個人が自分の内面世界に没入することと同一視されるが、ポーランドのロマン主義はそれとは反対に、活動的な特徴を帯び、明らかに種々の啓蒙主義思想の一つの帰結と考えられるものである。国民詩人と称されるポーランドロマン主義の詩人には、ミツキェヴィチの他に、ユリウシュ・スウォヴァツキ、ズィグムント・クラシンスキがいる。(チェスワフ・ミウォシュ著、関口時正、西成彦、沼野光義、長谷見一雄、森安達也訳『ポーランド文学史』、未知谷、2006年、p.337~340)

*2 19世紀フランスの哲学者オーギュスト・コントによる“実証哲学”から名付けられた、実証主義者は、文学のために功利的な理想を公然と指し示すようになった。中でも詩は、明快で、論理的に分析可能で、教育的価値のあるもののみ許容された。また、市民作家としての必要を最もよく満足させ、産業、科学技術の偉大さを最もよく伝えることのできる文学ジャンルとして、小説が選ばれた。貴族や上流階級の生活ではなく、新しい中産階級や平民たちの生活を描くのに最適だったからだ。(同上、p.467~470)

*3 1890年頃青春期を脱した世代とともに始まった現代ポーランド文学。その最初の世代の代表者たちを指す用語として1899年に登場した。“若きポーランド”時代は1918年まで続いた。ロマン派詩人が新たに解釈しなおされるなど、ロマン派への回帰現象が起こったことから、“ネオ・ロマン主義”とも呼ばれる。(同上、p.530~537)

≪スプリスガルト友美/プロフィール≫

ポーランド在住ライター。翻訳にも従事。

1年前の冬は5度前後の日が多く、雪はほとんど降らず、ポーランドらしくない冬を過ごしたが、今年は零下の日もあれば、雪の日もある。この原稿を書いている今も、外では雪がしんしんと降り積もっている。外出制限が続き、退屈している娘だが、雪が降っているというだけで、楽しそうに見える。雪には魔法の力があるようだ。

共著『ポーランド・ポズナンの少女たち~イェジッツェ物語シリーズ22作と遊ぶ』(未知谷)

ブログ「ポーランドで読んで、ポーランドを書いて」